ビッグ5(ファイブ)とは

ビッグ5は、人格の根底にある因子とされています。

先進国では、色々なパーソナリティ研究が進められていて、近年では、心理学の領域だけじゃなく、脳神経科学、遺伝学、進化論、政治学、精神医学、犯罪学などと結びつき、新たな知見をもたらしています。

さらに、TwitterやFacebookなどのソーシャルメディア上での人々の投稿にビッグファイブを適用することで、今までの研究では明らかにされなかったことが発見されたりと、世界的に実用化の進んでいる判断要因のひとつと言えるでしょう。

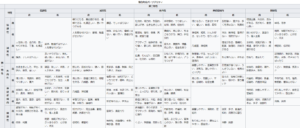

ビッグ5の構成要素

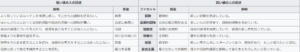

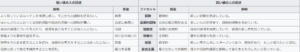

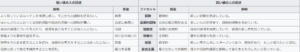

✔開放性

✔誠実性

✔外向性

✔協調性

✔神経症傾向

各分野を複合的に診断することによって、相関関係を持った、より細分化された性格診断となります。

出典:Wikipedia

ビッグ5とは、[社会的な性格]

性格なのか、気質なのか、というツッコミはあるかと思います。

ウィキペディアによると、

“気質は行動の力学的特徴(エネルギー、テンポ、感度、感情に関連した)を指すが、性格は人間行動の内容的特徴(価値観、態度、習慣、好み、個人歴、自己イメージなど)からなる精神・社会的構成物と考えられるべきである”

と、されています。ようは、ビッグ5は[社会的な性格]を測る要素と捉えておけばいいでしょう。

ざっくり

「何かを成し得た人は、反面で、何かがぽっかりと欠落している」ということをよく聞きます。

ビッグ5の診断結果に逆らった生き方をするだけでも幸福度が下がる、といった過激な研究結果もあるようです。

自己を知り、自己と自己、自己と周りを適合させることが、人生で高度な欲求を満たす秘訣のひとつと言えるでしょう。

自己実現の第一歩が、自己分析であり、自己分析のひとつの手法が、ビッグ5による性格診断となるでしょう。

結論:開放性

[経験への開放性]と表記されることもあります。

研究によると、[開放性]のみ、成人までの安定性が明確にならなかったのです。

つまり、開放性の出現要因が、どうしても特定できなかったのです。

これは、もしや、社会的、認知的な外的要因によるものが大きいのではないか、という仮説が立てられている段階なのです。

そして、開放性は、青年後期にかけて外的要因によって破壊されるという破壊仮説も立っています。

どの仮説も、[仮説]でしかないのは重々承知ですが、日本の社会を生きてきた体感的には、「わかりみが深い」です。

つまり、子供時代に最も伸ばしておいたほうがいいのは、協調性でもなく、誠実性でもなく、《開放性》なのではないか、というのが、今回の話です。

出典:Wikipedia

いかがでしょうか?

先日、松本人志さんがTwitterで、

“日本の子供達の読解力が世界的に見て劣っているらしい。。。学校の授業で大喜利を取り入れろのも良いかもよ。マジで。”

と、子供の読解力に言及したあたりも、開放性不足への指摘とも捉えられるのではないでしょうか?

開放性とは、[芸術、感情、冒険、珍しいアイディア、想像力、好奇心、および多様な経験に対する評価]ということなので、これらの経験やレビューなんかはいいかもしれないですね。大喜利も、もちろん開放性要素アリアリですね。

開放性の高い人は、創造的で、自分の気持ちをよく理解している傾向があるようです。

ちなみに

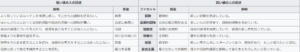

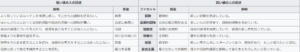

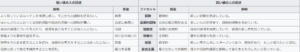

大人

成人の大半は年をとるにつれて、協調性と誠実性が増え、神経症的でなくなる傾向があるようです。

子供

小児期には、ビッグ5以外に小児特有の2つの特徴[過敏性、活動性]が確認されています。

遺伝

最近の4つの双生児研究の平均をとると、開放性57%、外向性54%、誠実性49%、神経症傾向48%、協調性42%である(自己報告法のテストによる)とされています。

まとめ

子供の開放性に働きかけるのは、誰でしょうか?

言うまでもなく、大人です。

誠実で、外向的で、協調性があって、神経症傾向が低くて、だけども、単純で、慣習的で、くどくて、熱の無い大人って、けっこういませんか?

すくなくとも、大人が子供の読解力を破壊してはいけません。

out of the box

英語で「型破り」という意味です。なかなか面白いですよね。

大人も、人生で一番若いのは、常に今なんです。

大人は、青年後期に一度破壊されたっぽいですが、気になるかたは、自己の開放性をもう一度育成してみてはいかがでしょうか?